Thursday, December 19, 2024

Wednesday, November 27, 2024

Pentingnya Inovasi dalam Penerapan Nilai Pancasila di Kehidupan Sosial.

ABSTRAK

Pancasila adalah landasan ideologi bangsa Indonesia yang

mengatur prinsip-prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah perubahan

sosial yang begitu cepat, seperti globalisasi dan revolusi digital,

implementasi nilai-nilai Pancasila menghadapi tantangan serius. Artikel ini

menyoroti pentingnya inovasi dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila

agar tetap relevan dengan tantangan zaman. Dengan pendekatan

analitis-deskriptif, artikel ini membahas bagaimana inovasi di berbagai bidang,

termasuk teknologi, pendidikan, budaya, dan kebijakan publik, dapat memperkuat

penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial. Hasil kajian

menunjukkan bahwa tanpa inovasi, nilai-nilai Pancasila akan sulit beradaptasi

dengan realitas modern. Oleh karena itu, langkah inovatif harus menjadi

prioritas dalam upaya mempertahankan dan mengembangkan Pancasila sebagai

ideologi bangsa.

Kata Kunci: Pancasila, inovasi, globalisasi,

teknologi, kehidupan sosial, pendidikan karakter.

PENDAHULUAN

Pancasila adalah dasar negara yang tidak hanya menjadi

pedoman konstitusional tetapi juga nilai yang memandu kehidupan masyarakat

Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila dirancang untuk menjembatani keberagaman

suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di Indonesia. Dengan nilai-nilai

seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial,

Pancasila memiliki potensi untuk menjadi solusi dari berbagai permasalahan

bangsa.

Namun, perkembangan global membawa tantangan baru dalam

penerapan nilai-nilai Pancasila. Era digital, globalisasi, dan disrupsi sosial

memunculkan fenomena yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip

Pancasila. Misalnya, polarisasi sosial akibat disinformasi di media digital,

menurunnya rasa kebersamaan dalam masyarakat urban, dan lemahnya integrasi

nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan generasi muda.

Demi menjaga relevansi Pancasila di era modern, inovasi

diperlukan sebagai pendekatan baru untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ini.

Inovasi tidak hanya terbatas pada teknologi, tetapi juga mencakup perubahan

dalam pola pikir, pendidikan, budaya, dan kebijakan publik. Artikel ini

mengeksplorasi bagaimana inovasi dapat digunakan untuk menghadapi tantangan

penerapan Pancasila dalam kehidupan sosial.

PERMASALAHAN

1. Ketimpangan Pemahaman dan Penerapan Nilai Pancasila

Meskipun Pancasila telah menjadi bagian integral dari sistem

pendidikan Indonesia, banyak masyarakat yang belum memahami esensi dan

relevansi nilai-nilainya. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus intoleransi,

konflik sosial, dan lemahnya keadilan sosial.

2. Dampak Negatif Teknologi dan Globalisasi

Teknologi dan globalisasi membawa manfaat besar, tetapi juga

ancaman yang signifikan terhadap penerapan nilai Pancasila. Beberapa dampak

negatif yang mencolok adalah:

- Disinformasi

dan Polarisasi Sosial: Media sosial sering digunakan untuk menyebarkan

narasi intoleransi dan ujaran kebencian yang bertentangan dengan

nilai-nilai Pancasila.

- Individualisme

dan Konsumerisme: Pengaruh budaya global yang materialistis dan

individualistis merusak semangat gotong royong dan solidaritas sosial.

3. Metode Tradisional dalam Pendidikan Pancasila

Pendidikan Pancasila sering kali diajarkan dengan metode

konvensional yang kurang menarik bagi generasi muda. Akibatnya, siswa merasa

nilai-nilai Pancasila hanya sekadar hafalan tanpa relevansi nyata dalam

kehidupan sehari-hari.

PEMBAHASAN

1. Mengapa Pancasila Harus di Inovasi?

Pancasila bukan hanya sebuah ideologi statis tetapi juga

dinamis, yang dapat berkembang sesuai kebutuhan zaman. Lima sila dalam

Pancasila memuat nilai-nilai universal seperti toleransi, solidaritas, dan

keadilan sosial yang tetap relevan dalam menjawab berbagai tantangan modern.

Namun, tanpa inovasi, nilai-nilai ini berisiko menjadi usang dan kehilangan

daya tarik, terutama bagi generasi muda.

Inovasi dalam penerapan Pancasila diperlukan untuk:

- Meningkatkan

Pemahaman: Membuat nilai-nilai Pancasila lebih mudah dipahami dan

diinternalisasi oleh masyarakat, terutama generasi muda.

- Memperkuat

Relevansi: Menyesuaikan penerapan nilai-nilai Pancasila dengan

perkembangan teknologi, sosial, dan budaya.

- Menangkal

Tantangan Globalisasi: Menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai

benteng melawan dampak negatif globalisasi seperti intoleransi,

konsumerisme, dan degradasi moral.

2. Strategi Inovasi dalam Penerapan Pancasila

a. Teknologi Digital sebagai Media Sosialisasi Pancasila

Teknologi digital dapat menjadi alat yang efektif untuk

menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Beberapa langkah inovatif meliputi:

- Aplikasi

Edukasi: Mengembangkan aplikasi mobile yang mengajarkan nilai-nilai

Pancasila melalui permainan interaktif dan simulasi.

- Kampanye

Media Sosial: Melibatkan influencer untuk mempromosikan nilai-nilai

seperti toleransi dan persatuan melalui konten yang kreatif.

- Platform

E-Learning: Menciptakan kursus daring yang mengintegrasikan

pembelajaran Pancasila dengan studi kasus kehidupan nyata.

b. Reformasi Pendidikan Berbasis Nilai Pancasila

Pendidikan adalah fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai

Pancasila. Inovasi dalam sistem pendidikan dapat mencakup:

- Gamifikasi

Pembelajaran: Memanfaatkan teknologi game untuk mengajarkan

nilai-nilai Pancasila kepada siswa.

- Pembelajaran

Berbasis Proyek (Project-Based Learning): Mengajak siswa untuk

menyelesaikan masalah sosial sesuai dengan prinsip Pancasila, seperti

proyek pengentasan kemiskinan atau kampanye toleransi.

- Integrasi

Nilai dalam Kurikulum: Menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan mata

pelajaran lain seperti teknologi, seni, dan sejarah.

c. Pendekatan Budaya dan Seni untuk Pancasila

Budaya dan seni memiliki daya tarik universal yang dapat

digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila. Beberapa inisiatif yang

dapat dilakukan adalah:

- Festival

Seni Pancasila: Mengadakan festival yang menampilkan seni tradisional

dan modern yang bertemakan Pancasila.

- Film

dan Animasi: Memproduksi karya visual yang menggambarkan penerapan

Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

- Komunitas

Budaya Pancasila: Membentuk komunitas lokal yang mempromosikan

nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan budaya.

d. Kebijakan Publik yang Mendukung Pancasila

Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan

kebijakan yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila, seperti:

- Kebijakan

Ekonomi Berkeadilan: Memastikan distribusi kekayaan yang adil sesuai

dengan sila kelima.

- Penguatan

Lembaga Sosial: Mendukung organisasi masyarakat yang aktif

mempromosikan nilai-nilai Pancasila.

- Regulasi Media Digital: Mengawasi penyebaran konten yang berpotensi merusak nilai-nilai persatuan dan toleransi.

3. Studi Kasus Implementasi Inovasi Pancasila

Program Desa Pancasila

Salah satu contoh sukses implementasi inovasi berbasis

Pancasila adalah Program Desa Pancasila. Program ini bertujuan menciptakan

komunitas yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong dan

musyawarah. Dalam praktiknya, desa-desa yang terlibat dalam program ini

mengembangkan:

- Pelatihan

Wirausaha Berbasis Gotong Royong: Memberdayakan masyarakat melalui

pelatihan kewirausahaan yang melibatkan kolaborasi antarwarga.

- Kegiatan

Sosial: Mengadakan kerja bakti, posyandu, dan kegiatan lain yang

mendukung kesejahteraan masyarakat.

Kampanye Toleransi Digital

Inisiatif lain yang sukses adalah kampanye toleransi di

media sosial. Dengan menggunakan tagar seperti #ToleransiUntukIndonesia,

kampanye ini berhasil menjangkau jutaan pengguna media sosial dan menyebarkan

pesan persatuan.

KESIMPULAN

Pancasila adalah landasan moral dan filosofis bangsa

Indonesia yang tetap relevan di era modern. Namun, penerapan nilai-nilai

Pancasila menghadapi tantangan signifikan akibat globalisasi, teknologi, dan

perubahan sosial. Inovasi dalam berbagai bidang, termasuk teknologi digital,

pendidikan, dan budaya, menjadi kunci untuk memastikan nilai-nilai Pancasila

dapat diimplementasikan secara efektif dalam kehidupan sosial.

SARAN

- Pemerintah harus lebih proaktif dalam menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama melalui teknologi dan pendidikan.

- Lembaga

pendidikan perlu mengembangkan metode pembelajaran kreatif yang mampu

menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan siswa.

- Masyarakat,

termasuk tokoh budaya dan komunitas lokal, harus terlibat aktif dalam

mempromosikan nilai-nilai Pancasila melalui seni dan budaya.

- Budimansyah,

D., & Suryadi, K. (2018). Pendidikan Karakter Berbasis Nilai

Pancasila. Bandung: Alfabeta.

- Komaruddin,

H. (2019). Revitalisasi Pancasila di Era Globalisasi. Jakarta:

Rajawali Pers.

- Suyatno,

et al. (2020). "Implementasi Nilai Pancasila Melalui Pendidikan

Karakter di Sekolah". Jurnal Pendidikan Indonesia, 9(3),

234-246.

- Wijayanti,

R. (2021). "Peran Inovasi Sosial dalam Mengaktualisasikan Nilai

Pancasila di Kehidupan Bermasyarakat". Jurnal Pancasila dan

Kebangsaan, 4(1), 45-58.

- Yulianti,

D., & Fathurrahman, F. (2017). "Integrasi Teknologi dalam

Pembelajaran Pancasila". Jurnal Ilmu Pendidikan, 13(2),

121-130.

- Zakiyah,

A. (2022). "Transformasi Digital dan Nilai-Nilai Pancasila: Sebuah

Studi Kritis". Jurnal Sosial Humaniora, 11(2), 89-101.

Wednesday, November 20, 2024

Transformasi Budaya Gotong Royong di Era Digital dalam Konteks Nilai Pancasila

ABSTRAK

Gotong royong adalah tradisi luhur bangsa Indonesia yang

mencerminkan kebersamaan, solidaritas, dan semangat membantu satu sama lain.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, praktik gotong royong mengalami

transformasi dalam bentuk dan mekanisme pelaksanaannya. Di era digital, gotong

royong tidak hanya dilakukan melalui interaksi langsung tetapi juga melalui

media sosial, aplikasi digital, dan platform berbasis internet lainnya. Artikel

ini menganalisis transformasi tersebut dalam kaitannya dengan nilai-nilai

Pancasila. Pendekatan kualitatif berbasis studi literatur digunakan untuk

memahami tantangan dan peluang yang muncul dalam mempertahankan nilai gotong

royong di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi

alat yang efektif untuk memperkuat solidaritas sosial, meskipun tantangan

seperti kesenjangan akses teknologi dan individualisme digital perlu dikelola

dengan bijak.

Kata Kunci: Gotong royong, Transformasi digital,

Pancasila, Solidaritas, Teknologi.

PENDAHULUAN

Gotong royong adalah nilai dan praktik budaya yang telah

menjadi identitas bangsa Indonesia. Nilai ini tercermin dalam berbagai

aktivitas masyarakat, mulai dari kerja bakti, pembangunan fasilitas umum,

hingga gotong royong dalam kegiatan sosial lainnya. Dalam Pancasila, nilai

gotong royong sangat terkait dengan sila ke-3, "Persatuan Indonesia,"

yang mengutamakan semangat kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama, serta

sila ke-5, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," yang menegaskan

pentingnya kesejahteraan kolektif.

Namun, perkembangan teknologi digital memengaruhi pola

interaksi sosial dan cara masyarakat bekerja sama. Teknologi memungkinkan

kolaborasi tanpa batas geografis, tetapi juga menghadirkan tantangan baru,

seperti kesenjangan digital, individualisme, dan polarisasi sosial. Artikel ini

bertujuan untuk mengeksplorasi transformasi budaya gotong royong di era

digital, memahami dampaknya terhadap nilai-nilai Pancasila, serta merumuskan

strategi untuk menjaga semangat gotong royong dalam konteks modern.

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan utama yang dibahas dalam artikel ini

meliputi:

- Perubahan

bentuk dan mekanisme gotong royong.

Bagaimana teknologi digital mengubah cara masyarakat berinteraksi dan bekerja sama? - Tantangan

era digital terhadap nilai gotong royong.

Apa saja hambatan yang muncul akibat transformasi ini, seperti kesenjangan digital dan individualisme? - Relevansi

nilai Pancasila dalam era digital.

Bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan untuk menjaga esensi gotong royong dalam kehidupan digital?

1. Gotong Royong: Tradisi yang Bertransformasi

Gotong royong telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat

Indonesia sejak zaman prasejarah. Tradisi ini tumbuh dari kebutuhan masyarakat

untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti pembangunan

rumah, pengelolaan sumber daya alam, dan kegiatan sosial. Dalam masyarakat

modern, gotong royong tetap relevan tetapi bentuknya mengalami perubahan.

Di era digital, gotong royong tidak lagi terbatas pada

interaksi langsung. Munculnya media sosial, aplikasi, dan platform digital

membuka peluang baru untuk berkolaborasi secara online. Misalnya, donasi massal

melalui platform seperti Kitabisa.com mencerminkan semangat gotong royong dalam

bentuk digital. Inisiatif seperti penggalangan dana untuk korban bencana atau

kampanye solidaritas sosial di media sosial juga menunjukkan adaptasi nilai

gotong royong di era modern.

2. Peluang Gotong Royong di Era Digital

Teknologi digital memberikan peluang besar untuk memperluas

partisipasi masyarakat dalam aktivitas gotong royong:

- Media

Sosial sebagai Alat Mobilisasi.

Media sosial memungkinkan penyebaran informasi dan penggalangan dukungan secara cepat dan luas. Contohnya, kampanye sosial seperti #SaveKomodo atau #Gerakan1000Buku. - Platform

Crowdfunding.

Situs seperti Kitabisa.com, WeCare.id, dan BenihBaik.com memfasilitasi masyarakat untuk berdonasi secara online. Inisiatif ini mencerminkan gotong royong dalam skala besar, tanpa batas geografis. - Ekosistem

Ekonomi Digital.

Aplikasi seperti Gojek dan Grab menciptakan sistem kerja sama yang menguntungkan antara pekerja dan konsumen, mendukung prinsip saling membantu dan memberdayakan ekonomi lokal. - Komunitas

Digital.

Forum online dan grup media sosial memungkinkan individu dengan minat yang sama untuk berkolaborasi dalam proyek sosial atau kegiatan amal.

3. Tantangan dalam Transformasi Gotong Royong

Meskipun menawarkan peluang, transformasi digital juga

membawa tantangan:

- Kesenjangan

Digital.

Tidak semua masyarakat memiliki akses terhadap teknologi digital, menciptakan ketimpangan dalam partisipasi gotong royong digital. - Individualisme

dan Pola Hidup Digital.

Teknologi sering kali mendorong pola hidup yang lebih individualistis, mengurangi interaksi langsung, dan melemahkan empati. - Polarisasi

Sosial di Media Digital.

Media sosial sering menjadi arena konflik yang memperburuk perpecahan sosial, seperti penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. - Etika

dan Privasi.

Pemanfaatan teknologi dalam gotong royong juga menimbulkan isu privasi dan keamanan data.

4. Pancasila sebagai Fondasi dalam Era Digital

Nilai-nilai Pancasila tetap relevan sebagai panduan dalam

menghadapi transformasi budaya:

- Sila

Ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Solidaritas sosial berbasis nilai keagamaan dapat menginspirasi inisiatif gotong royong digital yang lebih bermakna. - Sila

Ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

Penggunaan teknologi harus berlandaskan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. - Sila

Ke-3: Persatuan Indonesia.

Media digital dapat menjadi alat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan melalui kampanye nasional yang inklusif. - Sila

Ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Akses teknologi harus diperluas agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam gotong royong digital.

Kesimpulan

Transformasi budaya gotong royong di era digital menunjukkan

adaptasi yang signifikan dalam bentuk dan mekanisme pelaksanaannya. Teknologi

membuka peluang besar untuk memperluas solidaritas sosial, tetapi juga

menghadirkan tantangan yang perlu diatasi. Nilai-nilai Pancasila memberikan

pedoman yang relevan untuk menjaga esensi gotong royong dalam kehidupan

digital, termasuk dalam memperkuat persatuan dan keadilan sosial.

Saran

- Penguatan

Literasi Digital.

Pemerintah dan institusi pendidikan harus meningkatkan literasi digital masyarakat untuk memastikan penggunaan teknologi yang etis dan produktif. - Pengembangan

Infrastruktur Teknologi.

Perluasan akses teknologi, terutama di daerah terpencil, menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan digital. - Kampanye

Sosial yang Inklusif.

Media sosial harus dimanfaatkan untuk kampanye yang mempromosikan nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas.

Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk memastikan keamanan data dan mengatasi penyalahgunaan teknologi.

Daftar Pustaka

- Hapsari,

N. D. (2019). Transformasi Sosial di Era Digital: Tantangan dan

Peluang. Bandung: Pustaka Pelajar.

- Nugroho,

R., & Wijaya, S. (2020). "Media Sosial dan Solidaritas Digital

dalam Masyarakat Modern." Jurnal Komunikasi Digital Indonesia,

3(1), 45-62.

- Rahmawati,

A. (2021). "Crowdfunding sebagai Bentuk Gotong Royong Modern." Jurnal

Ekonomi dan Masyarakat Digital, 5(2), 23-40.

- Saputra,

T. H. (2020). Teknologi dan Transformasi Budaya: Perspektif Pancasila.

Jakarta: Gramedia.

- Wahyudi,

A. (2018). "Gotong Royong di Era Digital: Relevansi dan

Tantangan." Jurnal Kebudayaan Indonesia, 12(3), 15-28.

- Yusuf,

A. (2022). "Etika Digital dalam Perspektif Pancasila." Jurnal

Etika dan Teknologi Indonesia, 4(2), 55-70.

- Zainuddin,

M. (2021). Kesenjangan Digital dan Dampaknya pada Solidaritas Sosial.

Yogyakarta: Pustaka Media.

Thursday, November 14, 2024

Sikap Mandiri dalam Penerapan Nilai Pancasila Pilar Bangsa yang Berdaulat

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia adalah pedoman utama yang mengarahkan kehidupan bangsa dalam segala aspek. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan, juga mencakup nilai penting kemandirian. Sikap mandiri tidak hanya dipandang sebagai kemampuan individu, tetapi juga sebagai kemampuan bangsa dalam menghadapi globalisasi dan menjaga kedaulatan. Artikel ini menelaah pentingnya penerapan sikap mandiri sebagai manifestasi nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek ekonomi, pendidikan, dan budaya, yang menjadi pilar utama kedaulatan nasional. Dengan menggunakan analisis literatur dan observasi, artikel ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang strategi yang dapat diambil untuk memperkuat sikap mandiri dan dampaknya bagi kedaulatan bangsa.

Kata Kunci: Pancasila, Mandiri, Kedaulatan, Ekonomi

Mandiri, Pendidikan Mandiri, Budaya.

PENDAHULUAN

Sebagai dasar ideologi negara Indonesia, Pancasila berperan

sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam

Pancasila mencerminkan nilai-nilai yang mendasari hubungan masyarakat dan

pemerintah. Nilai kemandirian, yang terdapat dalam sila ketiga (Persatuan

Indonesia) dan sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia),

merupakan salah satu aspek penting dalam menghadapi tantangan globalisasi dan

dinamika dunia modern. Kemandirian berarti kemampuan suatu bangsa untuk berdiri

di atas kaki sendiri, menjaga integritas tanpa tergantung pada bangsa lain, dan

menghadirkan solusi bagi setiap permasalahan domestik.

Pentingnya sikap mandiri semakin menonjol di era

globalisasi, di mana tekanan ekonomi, budaya, dan teknologi dari negara-negara

maju semakin kuat. Pancasila memberikan pedoman bagi Indonesia untuk

mengembangkan kemandirian, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun budaya,

agar kedaulatan nasional tetap terjaga. Tulisan ini mengupas bagaimana sikap

mandiri dapat diterapkan dalam konteks Pancasila serta solusi untuk mengatasi

berbagai kendala yang menghambat penerapannya.

PERMASALAHAN

Untuk menerapkan sikap mandiri dalam kerangka Pancasila,

terdapat beberapa permasalahan utama:

- Ketergantungan

Ekonomi pada Impor dan Investasi Asing: Masih banyak sektor ekonomi

Indonesia yang bergantung pada impor barang atau investasi asing, yang

dapat menghambat pengembangan produk dan pasar dalam negeri.

- Budaya

Konsumtif yang Mendominasi: Ketergantungan masyarakat pada produk

asing sering kali lebih besar dibandingkan minat untuk membeli produk

dalam negeri, terutama pada barang-barang elektronik, otomotif, dan produk

fashion. Hal ini melemahkan industri lokal dan memengaruhi nilai kemandirian

bangsa.

- Sistem

Pendidikan yang Belum Optimal Mengajarkan Kemandirian: Kurikulum dan

sistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya mendorong siswa untuk

mengembangkan potensi kemandirian. Pendidikan masih terfokus pada aspek

kognitif dan kurang pada pengembangan keterampilan hidup yang mandiri.

- Pengaruh

Globalisasi terhadap Budaya Nasional: Arus budaya asing yang masuk ke

Indonesia kerap tidak sejalan dengan budaya lokal yang berbasis Pancasila.

Hal ini dapat melemahkan semangat kemandirian dan identitas nasional.

- Peran

Pemerintah dalam Mendukung Kemandirian yang Masih Terbatas: Pemerintah

memiliki peran strategis dalam membangun kemandirian nasional, namun

beberapa kebijakan ekonomi dan perdagangan belum sepenuhnya mendukung

industri dalam negeri.

PEMBAHASAN

1. Makna dan Signifikansi Kemandirian dalam Pancasila

Nilai kemandirian sangat berakar dalam sila ketiga dan sila

kelima Pancasila, yang menekankan pada persatuan bangsa dan keadilan sosial.

Makna kemandirian dalam Pancasila mencakup kemampuan untuk berdiri di atas

kekuatan sendiri, serta keteguhan dalam menjaga kedaulatan dan kemandirian

dalam segala aspek kehidupan. Hal ini berarti, baik dalam hal ekonomi,

pendidikan, maupun budaya, bangsa Indonesia perlu menggali dan mengoptimalkan

potensi yang ada untuk memenuhi kebutuhan tanpa ketergantungan yang besar pada

pihak asing.

Menurut Risnawati (2019), kemandirian adalah esensi dari kedaulatan, karena hanya bangsa yang mandiri yang dapat berdiri teguh di tengah persaingan global dan tetap berkomitmen pada nilai-nilai nasional.

2. Sikap Mandiri dalam Ekonomi

Kemandirian ekonomi berarti kemampuan bangsa untuk memenuhi

kebutuhan ekonomi tanpa harus tergantung pada impor atau investasi luar negeri

yang besar. Langkah-langkah untuk mencapai kemandirian ekonomi dapat dilakukan

melalui beberapa strategi berikut:

- Pengembangan

UMKM: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang

mampu memperkuat perekonomian nasional dengan cara menyerap tenaga kerja

lokal dan meningkatkan produk domestik. Pemerintah diharapkan dapat

mendukung UMKM melalui pelatihan, akses pembiayaan, serta pemasaran

produk yang lebih luas.

- Penguatan

Industri Dalam Negeri: Dengan mengembangkan sektor industri yang

memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia lokal, Indonesia

bisa mengurangi ketergantungan pada produk impor. Industri lokal di

bidang tekstil, pangan, dan teknologi perlu diperkuat agar produk-produk

dalam negeri memiliki daya saing yang tinggi.

- Pengurangan Ketergantungan pada Investasi Asing: Meskipun investasi asing memberikan manfaat, ketergantungan yang berlebihan dapat melemahkan kemandirian ekonomi. Pemerintah perlu mengutamakan kebijakan yang mendukung investasi lokal dan pengembangan teknologi buatan Indonesia.

3. Penerapan Sikap Mandiri dalam Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam

membentuk karakter bangsa yang mandiri. Menurut Ramadhani (2020), pendidikan

berbasis karakter, yang menanamkan nilai-nilai Pancasila, sangat penting dalam

membentuk sikap mandiri pada generasi muda. Implementasi kemandirian dalam

pendidikan bisa dilakukan melalui:

- Kurangnya

Ketergantungan pada Sumber dari Luar: Pembelajaran yang mengutamakan

konten lokal dapat membantu siswa untuk lebih mengenal kekayaan budaya

dan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Penggunaan bahan ajar yang

relevan dengan kondisi Indonesia diharapkan mampu meningkatkan sikap

kemandirian peserta didik.

- Pengembangan

Keterampilan Hidup (Life Skills): Pendidikan di sekolah perlu

menekankan pada pembelajaran keterampilan hidup yang akan membantu siswa

menjadi lebih mandiri, seperti keterampilan berwirausaha, kepemimpinan,

dan kemampuan berpikir kritis.

- Inklusi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kurikulum: Nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan dalam pendidikan sejak dini. Dengan mengajarkan pentingnya kemandirian sebagai salah satu pilar Pancasila, peserta didik akan tumbuh dengan pola pikir dan sikap yang mandiri.

4. Kemandirian dalam Bidang Budaya

Budaya adalah salah satu aspek kemandirian yang paling

rentan terhadap pengaruh luar. Dalam era globalisasi, masuknya budaya asing

dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal. Oleh karena itu, upaya untuk

mempertahankan kemandirian budaya dapat dilakukan melalui:

- Penguatan

Kearifan Lokal: Indonesia memiliki beragam kearifan lokal yang

mencerminkan sikap gotong royong, mandiri, dan bertanggung jawab.

Penguatan budaya lokal ini dapat dilakukan melalui promosi budaya daerah,

festival seni, serta pelestarian warisan budaya.

- Edukasi

Budaya pada Generasi Muda: Generasi muda perlu diperkenalkan pada

budaya lokal sejak dini agar tumbuh rasa cinta terhadap budaya bangsa.

Sekolah-sekolah dapat mengadakan program budaya yang memperkenalkan siswa

pada seni dan tradisi daerah.

- Dukungan pada Industri Kreatif Lokal: Pemerintah perlu mendukung sektor industri kreatif yang mengutamakan produk lokal. Produk-produk lokal yang berkualitas dan bersaing akan memperkuat kemandirian bangsa di bidang budaya dan ekonomi.

5. Peran Pemerintah dalam Mendukung Sikap Mandiri

Pemerintah memiliki peran kunci dalam menciptakan kebijakan

yang mendukung kemandirian bangsa. Beberapa kebijakan yang bisa mendukung sikap

mandiri adalah:

- Kebijakan

Pro UMKM dan Industri Lokal: Kebijakan yang mendorong pengembangan

UMKM dan industri lokal, seperti bantuan modal, pelatihan, dan pemasaran,

akan sangat membantu kemandirian ekonomi.

- Investasi

dalam Pendidikan Mandiri: Pemerintah perlu mendukung program

pendidikan yang berbasis pada pengembangan keterampilan hidup serta

nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, sistem pendidikan di Indonesia

dapat menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan tanpa harus

bergantung pada pihak asing.

- Pemberdayaan

Komunitas Seni dan Budaya: Program pelestarian budaya lokal, promosi

produk budaya, serta pengembangan sektor kreatif berbasis budaya dapat

menjadi langkah konkret untuk mempertahankan kemandirian budaya di

Indonesia.

KESIMPULAN

Penerapan sikap mandiri dalam nilai-nilai Pancasila

merupakan upaya penting untuk mewujudkan kedaulatan bangsa yang kuat dan

tangguh di tengah arus globalisasi. Sikap mandiri, yang tercermin dalam aspek

ekonomi, pendidikan, dan budaya, adalah pondasi penting untuk menjaga Indonesia

dari ketergantungan pihak asing.

SARAN

- Pemerintah:

Perlu mengimplementasikan kebijakan yang pro-kemandirian, terutama di

sektor ekonomi, pendidikan, dan budaya.

- Sekolah

dan Lembaga Pendidikan: Disarankan untuk memperkuat kurikulum berbasis

Pancasila dan pengembangan keterampilan mandiri.

- Masyarakat

dan Generasi Muda: Penting untuk lebih mengapresiasi produk dan budaya

lokal, guna memperkuat kemandirian bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus,

M. (2019). Membangun Kemandirian Ekonomi Melalui Penguatan UMKM di

Indonesia. Jakarta: LIPI Press.

- Rahmawati,

T. (2018). Pengaruh Globalisasi Terhadap Budaya Lokal dan Upaya

Pelestariannya. Yogyakarta: Andi Publisher.

- Suyanto,

E. (2020). Pendidikan Berbasis Karakter untuk Penguatan Sikap Mandiri

Generasi Muda. Surabaya: Airlangga University Press.

- Susanti,

W. (2021). Kebijakan Pengembangan Industri Kreatif dan Dampaknya

Terhadap Kemandirian Ekonomi Nasional. Jakarta: UI Press.

- Ramadhani,

A. (2020). Pendidikan Mandiri dalam Konteks Pancasila. Malang:

Universitas Negeri Malang Press.

- Risnawati,

S. (2019). Kemandirian Nasional di Tengah Tantangan Globalisasi.

Bandung: ITB Press.

Sunday, November 3, 2024

Thursday, October 24, 2024

Pancasila dan Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Nasional

ABSTRAK

Artikel ini membahas bagaimana Pancasila, sebagai dasar

negara Indonesia, berperan dalam membentuk dan mempengaruhi kebijakan

pembangunan infrastruktur nasional. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan umum

dan keadilan sosial, pembangunan infrastruktur menjadi elemen penting dalam

berbagai kebijakan nasional. Pemerintah Indonesia terus mendorong pembangunan

infrastruktur yang berkelanjutan guna mengatasi kesenjangan antarwilayah,

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun,

tantangan yang dihadapi, seperti masalah tata kelola, ketimpangan regional, dan

dampak lingkungan, menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dengan merujuk

pada nilai-nilai Pancasila. Artikel ini mengeksplorasi hubungan antara

Pancasila dan pembangunan infrastruktur, serta menganalisis tantangan dan

solusi yang relevan untuk pengembangan kebijakan infrastruktur yang lebih adil

dan inklusif.

Kata Kunci

Pancasila, Pembangunan Infrastruktur, Kebijakan Publik, Keadilan Sosial, Tata

Kelola, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pancasila, sebagai dasar negara, tidak hanya menjadi pijakan

ideologi dalam sistem politik dan hukum, tetapi juga dalam pembangunan ekonomi

dan infrastruktur. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki tantangan besar

dalam mempercepat pembangunan infrastruktur guna mencapai pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur

nasional mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari transportasi (jalan

tol, bandara, pelabuhan, dan kereta api), energi (pembangkit listrik dan

distribusi energi), hingga telekomunikasi dan teknologi informasi (jaringan

internet dan telekomunikasi).

Pemerintah Indonesia telah menekankan pentingnya pembangunan

infrastruktur dalam berbagai rencana pembangunan nasional, termasuk dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Investasi besar-besaran

dalam infrastruktur dianggap sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan daya

saing ekonomi Indonesia di tingkat global serta mengurangi ketimpangan

antarwilayah. Namun, seiring dengan upaya pembangunan ini, terdapat berbagai

tantangan yang harus dihadapi, termasuk tata kelola yang kurang optimal, ketimpangan

akses antara daerah, masalah pembiayaan, hingga dampak lingkungan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai

Pancasila dapat menjadi kerangka dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan

pembangunan infrastruktur nasional. Dengan menjadikan Pancasila sebagai

fondasi, pembangunan infrastruktur diharapkan tidak hanya berfokus pada

peningkatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan kesejahteraan

bagi seluruh rakyat Indonesia.

PERMASALAHAN

Pembangunan infrastruktur nasional di Indonesia, meskipun

telah mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, masih

menghadapi sejumlah permasalahan krusial yang memerlukan perhatian dan solusi.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

1. Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah

Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara wilayah

perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau Jawa dengan wilayah Indonesia bagian

timur, masih menjadi isu utama. Jawa, sebagai pusat ekonomi Indonesia, menerima

porsi pembangunan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain

seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Kesenjangan ini menyebabkan perbedaan

signifikan dalam akses terhadap fasilitas publik, kemudahan transportasi, dan

layanan dasar, yang berimplikasi pada ketimpangan ekonomi dan sosial.

Wilayah luar Jawa masih tertinggal dalam hal pembangunan

jalan, pelabuhan, bandara, serta akses terhadap infrastruktur energi dan

telekomunikasi. Hal ini menghambat pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah

tersebut dan menyebabkan keterbelakangan yang berkelanjutan. Dalam konteks

Pancasila, khususnya sila ketiga mengenai Persatuan Indonesia dan sila kelima

tentang Keadilan Sosial, ketimpangan ini merupakan tantangan besar yang harus

diatasi oleh kebijakan pembangunan infrastruktur.

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Pembiayaan

Pembangunan infrastruktur membutuhkan dana yang sangat

besar, yang sering kali melebihi kapasitas anggaran negara. Meskipun pemerintah

telah mendorong pembiayaan kreatif melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah

dengan Badan Usaha (KPBU), serta menarik investasi swasta, kendala pembiayaan

tetap menjadi salah satu hambatan utama. Keterbatasan anggaran negara, terutama

dalam masa krisis ekonomi global atau pandemi, mempengaruhi percepatan

proyek-proyek infrastruktur yang direncanakan.

Skema-skema pembiayaan alternatif, seperti obligasi

infrastruktur dan public-private partnership (PPP), telah digunakan untuk

mempercepat pembangunan. Namun, implementasi skema-skema ini sering kali

menghadapi hambatan dalam hal koordinasi antara sektor publik dan swasta, serta

risiko investasi yang tinggi, terutama di wilayah-wilayah yang kurang

berkembang.

3. Tata Kelola dan Korupsi

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan

infrastruktur adalah masalah tata kelola yang kurang baik. Praktek korupsi,

kolusi, dan nepotisme (KKN) masih sering ditemukan dalam berbagai proyek

infrastruktur, mulai dari proses tender hingga implementasi proyek. Tata kelola

yang buruk ini tidak hanya menyebabkan inefisiensi dan pemborosan anggaran,

tetapi juga menghambat kualitas infrastruktur yang dibangun.

Korupsi dalam proyek infrastruktur juga mengakibatkan

ketidakmerataan distribusi manfaat. Dalam banyak kasus, proyek-proyek

infrastruktur besar hanya memberikan keuntungan bagi segelintir pihak,

sementara masyarakat luas tidak mendapatkan manfaat yang proporsional. Hal ini

bertentangan dengan sila kelima Pancasila yang menekankan pentingnya keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Kepedulian terhadap Lingkungan

Pembangunan infrastruktur yang masif sering kali menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan. Proyek-proyek besar seperti pembangunan

jalan tol, bandara, atau pembangkit listrik sering kali melibatkan perusakan

hutan, pencemaran air, dan penggusuran lahan yang dapat merusak ekosistem

setempat. Ketidakpedulian terhadap aspek lingkungan dalam proses pembangunan

tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kelestarian alam,

tetapi juga berpotensi menciptakan masalah jangka panjang seperti bencana alam,

perubahan iklim, dan hilangnya sumber daya alam yang vital bagi kehidupan

masyarakat.

Kebijakan pembangunan infrastruktur harus mempertimbangkan

dampak lingkungannya dan mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan. Ini

sesuai dengan sila kedua Pancasila, yang menekankan pentingnya kemanusiaan yang

adil dan beradab, termasuk dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan

kelestarian alam.

PEMBAHASAN

1. Pancasila sebagai Landasan Pembangunan Infrastruktur

Pancasila mengandung lima prinsip dasar yang relevan dan

dapat dijadikan landasan dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur

di Indonesia. Kelima prinsip tersebut adalah:

- Sila

Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Pembangunan infrastruktur harus berlandaskan pada nilai-nilai etika dan spiritual yang mengakui keberadaan Tuhan. Hal ini dapat diwujudkan dengan memperhatikan aspek-aspek keadilan moral dalam pembangunan. Misalnya, pembangunan tempat-tempat ibadah, serta memastikan bahwa proyek-proyek besar tidak merusak nilai-nilai keagamaan atau moral masyarakat. Pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya juga harus mencerminkan rasa hormat terhadap martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. - Sila

Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia, martabat individu, dan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan yang mengedepankan aspek kemanusiaan berfokus pada manfaat langsung bagi rakyat, seperti akses terhadap air bersih, listrik, transportasi, dan layanan kesehatan yang layak. Pada sisi lain, pembangunan harus menghindari dampak negatif terhadap masyarakat, seperti penggusuran paksa tanpa kompensasi yang adil atau eksploitasi sumber daya yang merugikan penduduk lokal. - Sila

Ketiga: Persatuan Indonesia

Pembangunan infrastruktur harus memperkokoh persatuan bangsa dengan menciptakan konektivitas yang menghubungkan berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, dan jalur kereta api yang menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi adalah salah satu cara untuk memperkuat integrasi nasional. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya terpusat di wilayah-wilayah yang sudah maju, tetapi harus menjangkau seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang tertinggal. - Sila

Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

Kebijakan pembangunan infrastruktur harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Pembangunan yang bersifat top-down, tanpa memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat lokal, sering kali menimbulkan resistensi atau ketidakpuasan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait proyek-proyek infrastruktur, sehingga pembangunan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat. - Sila

Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Pembangunan infrastruktur harus bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat. Proyek-proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan di wilayah terpencil atau penyediaan listrik di desa-desa tertinggal, harus dirancang untuk memberikan manfaat yang merata kepada seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis.

2. Pengaruh Pancasila dalam Kebijakan Infrastruktur

Nasional

Pancasila sebagai dasar negara telah memengaruhi berbagai

kebijakan publik, termasuk dalam pembangunan infrastruktur. Pemerintah

Indonesia, melalui RPJMN, telah berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan

infrastruktur yang merata di seluruh wilayah Indonesia, dengan fokus pada

pembangunan di daerah-daerah tertinggal, perbatasan, dan pulau-pulau terluar.

Ini adalah salah satu upaya untuk mengatasi ketimpangan wilayah yang masih

menjadi permasalahan krusial.

Di samping itu, nilai-nilai Pancasila juga tercermin dalam

pendekatan pemerintah untuk melibatkan sektor swasta dalam pembangunan

infrastruktur melalui skema KPBU. Kolaborasi antara pemerintah dan swasta ini

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat pembangunan. Namun,

meskipun kolaborasi ini penting, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan

infrastruktur juga terlihat dalam upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan

antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Kebijakan pembangunan

berkelanjutan yang mengutamakan aspek ramah lingkungan menjadi bagian dari

upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan fisik dengan

pelestarian alam, sesuai dengan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

KESIMPULAN

Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam memandu

kebijakan pembangunan infrastruktur nasional di Indonesia. Sebagai dasar

negara, Pancasila mengarahkan kebijakan publik untuk tidak hanya berfokus pada

pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan,

keadilan sosial, dan persatuan. Pembangunan infrastruktur yang berlandaskan

pada nilai-nilai Pancasila harus bersifat inklusif, merata, dan berkelanjutan,

dengan tujuan utama menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Permasalahan-permasalahan seperti ketimpangan pembangunan

antarwilayah, keterbatasan sumber daya, tata kelola yang kurang baik, serta

dampak negatif terhadap lingkungan masih menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Oleh karena itu, pemerintah perlu mengadopsi strategi yang lebih komprehensif,

termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan,

memperkuat tata kelola yang bersih dari korupsi, serta memastikan pembangunan

yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

SARAN

- Pemerataan

Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah harus terus memperkuat kebijakan yang fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah-wilayah tertinggal, terutama di Indonesia bagian timur. Hal ini penting untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mendorong integrasi nasional. - Penguatan

Tata Kelola dan Pengawasan Proyek

Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk dengan melibatkan lembaga independen untuk mengawasi jalannya proyek. Hal ini penting untuk meminimalkan potensi korupsi dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. - Pelibatan

Masyarakat dalam Proses Pembangunan

Proses pembangunan infrastruktur harus lebih partisipatif, dengan melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat akan memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. - Pembangunan

Infrastruktur Berkelanjutan

Pemerintah perlu memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan. Proyek-proyek infrastruktur harus dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem lokal, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang.

- Badan

Pusat Statistik (BPS). (2023). "Statistik Infrastruktur Indonesia

2023."

- Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2022). "Peta Jalan Pembangunan

Infrastruktur Nasional."

- Sudarmanto,

A. (2020). Pancasila dan Pembangunan Nasional: Perspektif Sosial dan

Politik. Jakarta: Pustaka Nasional.

- Yudhoyono,

S.B. (2019). Infrastruktur dan Keberlanjutan Pembangunan Ekonomi.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Sihombing,

B. (2021). Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat dalam Proyek

Infrastruktur. Jakarta: LIPI Press.

- Kuncoro,

M. (2020). Ekonomi Pembangunan di Indonesia: Tantangan dan Peluang.

Surabaya: Airlangga University Press.

Wednesday, October 23, 2024

TB 1 Kelompok 10 - Implementasi Pancasila dalam Aktivitas Mahasiswa : Dari Teori ke Praktik

Thursday, October 17, 2024

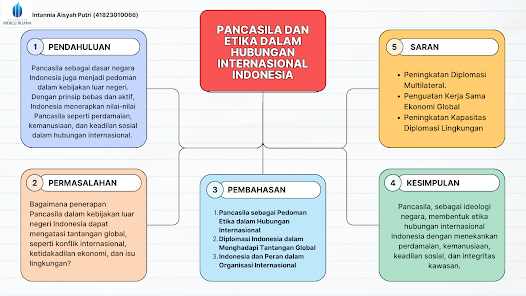

Pancasila dan Etika dalam Hubungan Internasional Indonesia

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya

berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan domestik, tetapi juga memainkan peran

penting dalam membentuk etika hubungan internasional. Prinsip-prinsip yang

terkandung dalam Pancasila mendasari kebijakan luar negeri Indonesia, terutama

dalam konteks perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan. Indonesia sebagai negara

besar di kawasan Asia Tenggara telah berperan aktif dalam berbagai forum

internasional, seperti ASEAN, PBB, dan G20, dengan menerapkan nilai-nilai

Pancasila dalam diplomasi multilateral. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji

peran Pancasila dalam membentuk etika hubungan internasional Indonesia dan

bagaimana Indonesia mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan

luar negeri dan diplomasi internasional.

Kata Kunci: Pancasila, hubungan internasional, etika diplomasi, kebijakan luar negeri Indonesia, perdamaian dunia, keadilan sosial, kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila,

telah membuktikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya

berlaku dalam kehidupan domestik tetapi juga menjadi landasan etika yang kuat

dalam hubungan internasional. Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengembangkan

kebijakan luar negeri yang berdasarkan pada prinsip-prinsip moral Pancasila,

yang mengutamakan perdamaian dunia, keadilan sosial, dan kemanusiaan. Melalui

kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia berusaha menjaga hubungan

yang harmonis dengan negara-negara lain, serta berperan aktif dalam

penyelesaian konflik global, baik di kawasan Asia Tenggara maupun dunia

internasional secara keseluruhan.

Hubungan internasional Indonesia tidak hanya berfokus pada

kepentingan nasional, tetapi juga pada upaya mewujudkan tujuan bersama dunia

internasional, yaitu menciptakan perdamaian dan keadilan sosial. Dalam konteks

ini, Pancasila menjadi pedoman moral yang menuntun Indonesia dalam mengambil

sikap di dunia internasional, baik dalam diplomasi bilateral, multilateral,

maupun dalam partisipasi Indonesia di organisasi-organisasi internasional.

Mengingat pentingnya peran Pancasila dalam hubungan internasional, artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, serta bagaimana Indonesia memanfaatkan prinsip-prinsip tersebut untuk mempromosikan perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan di dunia internasional.

PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan utama yang akan dibahas dalam artikel

ini antara lain:

- Bagaimana

Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi sebagai pedoman etika dalam

hubungan internasional Indonesia?

- Apa

saja tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan

nilai-nilai Pancasila dalam diplomasi internasional?

- Bagaimana

Indonesia mengintegrasikan prinsip-prinsip Pancasila dalam kebijakan luar

negeri yang bebas dan aktif?

- Sejauh

mana kontribusi Indonesia dalam memajukan keadilan sosial dan perdamaian

dunia berdasarkan Pancasila?

1. Pancasila sebagai Pedoman Etika dalam Hubungan

Internasional

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya

berfungsi sebagai panduan hidup dalam negeri, tetapi juga mempengaruhi

kebijakan luar negeri negara ini. Setiap sila dalam Pancasila mengandung

nilai-nilai moral yang relevan dengan hubungan internasional. Berikut adalah

penjelasan bagaimana setiap sila dalam Pancasila membentuk etika hubungan

internasional Indonesia.

- Sila

Pertama: Ketuhanan yang Maha Esa

Sila pertama menegaskan bahwa Indonesia menghargai kebebasan beragama dan keberagaman keyakinan. Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia aktif dalam mengedepankan dialog antarumat beragama. Prinsip ini tercermin dalam kebijakan luar negeri Indonesia yang mendukung prinsip toleransi dan multikulturalisme. Indonesia juga berperan dalam organisasi-organisasi internasional seperti Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berupaya membangun solidaritas antarnegara-negara muslim dan mempromosikan perdamaian antarumat beragama. Salah satu contoh penting adalah inisiatif Indonesia dalam menggelar Dialog Antar Peradaban (Dialogue Among Civilizations) yang bertujuan untuk mempromosikan saling pengertian antar budaya dan agama di dunia. - Sila

Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua menjadi dasar bagi Indonesia untuk berperan dalam penyelesaian konflik internasional dan misi kemanusiaan. Indonesia tidak hanya berfokus pada kepentingan nasionalnya, tetapi juga memandang pentingnya kesejahteraan manusia secara global. Dalam kebijakan luar negeri, Indonesia telah terlibat dalam berbagai operasi perdamaian internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi manusia. Indonesia juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau krisis kemanusiaan, seperti di Palestina, Myanmar, dan Afrika. Komitmen ini tercermin dalam misi-misi kemanusiaan yang dilakukan oleh Indonesia melalui lembaga-lembaga internasional, serta inisiatif pemerintah Indonesia dalam menyediakan tempat bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik. - Sila

Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks internasional, Indonesia memandang pentingnya integrasi kawasan dan hubungan yang harmonis antara negara-negara. Indonesia aktif dalam mempromosikan kerja sama di tingkat regional melalui organisasi seperti ASEAN. Indonesia berperan dalam membentuk Komunitas ASEAN yang berfokus pada integrasi ekonomi dan sosial, serta menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga mengedepankan prinsip konsensus dalam menyelesaikan permasalahan regional, mengedepankan musyawarah sebagai cara untuk mencapai kesepakatan bersama. Hal ini terlihat jelas dalam upaya Indonesia dalam menyelesaikan konflik regional, seperti dalam peran mediasi Indonesia di Kamboja dan Timor Leste pada masa lalu. - Sila

Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan

Prinsip demokrasi yang terkandung dalam sila keempat mencerminkan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. Dalam diplomasi internasional, Indonesia selalu mendorong penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi, bukan melalui kekerasan. Indonesia telah menjadi mediator dalam sejumlah konflik internasional, termasuk upaya penyelesaian masalah di Timor Leste, Aceh, dan Palestina. Pendekatan Indonesia dalam konflik internasional berfokus pada kebijakan yang mempromosikan perdamaian dan keadilan melalui cara-cara damai. Indonesia selalu mengedepankan diplomasi sebagai instrumen utama dalam menyelesaikan masalah internasional, sebagai refleksi dari prinsip demokrasi dan musyawarah. - Sila

Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial. Dalam konteks hubungan internasional, Indonesia aktif memperjuangkan keadilan sosial global, terutama dalam hal perdagangan internasional dan penghapusan ketidakadilan ekonomi. Indonesia terlibat dalam berbagai forum internasional, seperti WTO dan G20, untuk mempromosikan perdagangan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Indonesia juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dunia melalui kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan global. Dalam forum-forum internasional seperti G20, Indonesia berfokus pada pemberdayaan ekonomi negara-negara berkembang, serta mendukung upaya-upaya global untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

2. Diplomasi Indonesia dalam Menghadapi Tantangan Global

Sebagai negara dengan kebijakan luar negeri bebas dan aktif,

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mengimplementasikan nilai-nilai

Pancasila dalam hubungan internasional. Tantangan-tantangan ini mencakup

perubahan geopolitik global, ketidakadilan ekonomi, dan isu-isu kemanusiaan

yang kompleks. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia:

- Konflik

Internasional dan Krisis Kemanusiaan

Indonesia selalu berusaha untuk memainkan peran konstruktif dalam menyelesaikan konflik internasional dan krisis kemanusiaan. Negara ini aktif mendukung penyelesaian sengketa secara damai dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang terkena bencana atau krisis. Contoh peran Indonesia dalam konflik internasional adalah peran Indonesia dalam mediasi antara Myanmar dan komunitas Rohingya, serta keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Afrika. Diplomasi Indonesia berfokus pada perdamaian yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial sebagai landasan utama. - Ketidakadilan

Ekonomi Global

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memperjuangkan keadilan ekonomi global, terutama bagi negara-negara berkembang. Ketidakadilan perdagangan dan proteksionisme dari negara-negara maju sering kali menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial global. Indonesia, melalui forum internasional seperti WTO dan G20, aktif memperjuangkan sistem perdagangan yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Selain itu, Indonesia juga mendukung upaya global untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memperjuangkan hak negara-negara berkembang untuk menikmati akses yang lebih baik terhadap pasar global. - Isu

Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim

Masalah perubahan iklim semakin mendesak, dan Indonesia harus menghadapi tantangan dalam diplomasi lingkungan hidup global. Negara ini menjadi bagian dari berbagai kesepakatan internasional yang bertujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Pancasila yang mengedepankan keadilan sosial juga mendorong Indonesia untuk memperjuangkan kebijakan global yang lebih adil dalam mengatasi dampak perubahan iklim, khususnya bagi negara-negara berkembang yang paling terdampak oleh perubahan iklim.

3. Indonesia dan Peran dalam Organisasi Internasional

Sebagai negara yang aktif dalam berbagai organisasi

internasional, Indonesia memainkan peran penting dalam promosi perdamaian,

keadilan sosial, dan pembangunan global. Indonesia adalah anggota aktif PBB,

ASEAN, G20, dan berbagai forum lainnya yang memungkinkan Indonesia untuk

mempromosikan nilai-nilai Pancasila di tingkat global.

Melalui peranannya di ASEAN, Indonesia telah berusaha

menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan mengutamakan dialog dan

kerjasama antara negara-negara anggota. Indonesia juga mendukung upaya ASEAN

dalam menangani isu-isu kemanusiaan dan krisis regional. Dalam PBB,

Indonesia aktif dalam mendorong resolusi perdamaian dunia dan terlibat dalam

operasi perdamaian internasional, terutama dalam negara-negara yang tengah

menghadapi konflik. Di G20, Indonesia memperjuangkan kebijakan ekonomi

yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta berfokus pada pengurangan

ketimpangan antara negara maju dan berkembang.

KESIMPULAN

Pancasila, sebagai ideologi negara Indonesia, memainkan

peran penting dalam membentuk etika hubungan internasional Indonesia. Setiap

sila dalam Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip moral yang mendasari

kebijakan luar negeri Indonesia, terutama yang terkait dengan perdamaian,

kemanusiaan, keadilan sosial, dan integritas kawasan. Indonesia, melalui

kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif, telah berhasil memperjuangkan

nilai-nilai Pancasila dalam berbagai forum internasional, termasuk PBB, ASEAN,

dan G20. Dalam menghadapi tantangan global, Indonesia terus memperjuangkan

penyelesaian damai bagi berbagai konflik internasional dan mendukung upaya

global untuk menciptakan dunia yang lebih adil, damai, dan sejahtera.

SARAN

- Peningkatan Diplomasi Multilateral: Indonesia perlu memperkuat peranannya dalam diplomasi multilateral untuk lebih efektif mempromosikan prinsip-prinsip Pancasila di panggung internasional.

- Penguatan

Kerja Sama Ekonomi Global: Indonesia perlu mendorong sistem

perdagangan internasional yang lebih adil, dengan memperjuangkan

kepentingan negara berkembang dalam forum-forum global seperti WTO dan

G20.

- Peningkatan

Kapasitas Diplomasi Lingkungan: Indonesia harus lebih aktif dalam

diplomasi perubahan iklim dan mendukung kebijakan yang berkelanjutan di

tingkat internasional untuk melindungi masa depan lingkungan global.

- Anwar,

D. F. (2020). Indonesia's Strategic Culture and Foreign Policy

Decision-Making: From Sukarno to Jokowi. Routledge.

- Acharya,

A. (2019). The Making of Southeast Asia: International Relations of a

Region. Cornell University Press.

- Hadiwinata,

B. S. (2004). The Politics of NGOs in Indonesia: Developing Democracy

and Managing a Movement. Routledge.

- Sukma,

R. (2003). Islam in Indonesian Foreign Policy. Routledge.

- Weatherbee,

D. E. (2005). International Relations in Southeast Asia: The Struggle

for Autonomy. Rowman & Littlefield.

Thursday, October 10, 2024

Epistemologi Pancasila: Sebuah Pendekatan dalam Pengembangan Ilmu

ABSTRAK

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memegang peranan

penting dalam membentuk karakter bangsa serta menjadi landasan filosofis dalam

berbangsa dan bernegara. Pancasila tidak hanya sebagai ideologi politik, tetapi

juga sebagai sistem nilai yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk dalam

pengembangan ilmu pengetahuan. Artikel ini bertujuan untuk menggali dan

menganalisis epistemologi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di

Indonesia. Penulis akan mengkaji bagaimana Pancasila dapat membentuk pendekatan

dalam ilmu pengetahuan yang mengintegrasikan rasionalitas dan etika, serta

memberikan contoh studi kasus untuk menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila

dalam pengembangan ilmu. Melalui pendekatan ini, diharapkan ilmu pengetahuan

yang berkembang akan lebih relevan dan berbasis pada karakter bangsa Indonesia

yang berkeadilan sosial, menghargai kemanusiaan, dan menjunjung tinggi

kebersamaan.

Kata Kunci: Epistemologi, Pancasila, Pengembangan

Ilmu, Nilai-nilai Pancasila, Studi Kasus, Kebudayaan.

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak

hanya memiliki makna sebagai pedoman dalam bernegara, tetapi juga memberikan

landasan filosofis yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan,

termasuk dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam tradisi ilmiah modern,

epistemologi mengkaji tentang asal-usul, batasan, dan validitas pengetahuan.

Oleh karena itu, sebuah pendekatan epistemologi yang berbasis pada Pancasila

dapat memberikan pandangan baru dalam pengembangan ilmu yang tidak hanya mementingkan

aspek rasional dan objektif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral,

sosial, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

mengandung lima sila yang memiliki makna filosofis yang sangat kaya.

Masing-masing sila memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan

yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan

keseimbangan antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai etika dan moral.

Pendekatan epistemologi Pancasila dapat memperkaya pemahaman kita tentang

bagaimana ilmu pengetahuan seharusnya dikembangkan dalam konteks Indonesia.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana

nilai-nilai Pancasila dapat menjadi dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan

yang tidak hanya teknis dan rasional, tetapi juga berakar pada moralitas sosial

dan budaya bangsa Indonesia. Selain itu, artikel ini juga akan memberikan

contoh studi kasus yang relevan mengenai penerapan epistemologi Pancasila dalam

konteks pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.

PERMASALAHAN

Dalam kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan di

Indonesia, terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipertimbangkan:

- Bagaimana dasar-dasar epistemologi Pancasila dapat menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia?

- Apa saja nilai-nilai utama dalam Pancasila yang relevan dalam memperkaya ilmu pengetahuan, dan bagaimana penerapannya dalam konteks penelitian ilmiah?

- Sejauh mana Pancasila dapat mengintegrasikan perkembangan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kebudayaan Indonesia?

- Bagaimana penerapan epistemologi Pancasila dapat memperkaya cara pandang ilmuwan Indonesia terhadap ilmu pengetahuan, serta bagaimana penerapannya dalam studi kasus konkret?

PEMBAHASAN

1. Dasar-dasar Epistemologi Pancasila

Epistemologi Pancasila merupakan suatu pendekatan untuk

memahami, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan berdasarkan

nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masing-masing sila dalam Pancasila

memberikan landasan filosofis yang dapat diterapkan dalam pengembangan ilmu.

- Sila

Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa Sila pertama mengajarkan bahwa ilmu

pengetahuan tidak hanya berdasarkan rasionalitas dan logika, tetapi juga

harus memperhatikan dimensi spiritual dan etika. Dalam epistemologi

Pancasila, ilmu pengetahuan dipandang sebagai alat untuk mencapai

kebaikan bersama, dan tidak boleh mengabaikan aspek moral dan keadilan.

Misalnya, dalam pengembangan teknologi, penting untuk memastikan bahwa

teknologi tersebut tidak merusak nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan.

- Sila

Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Ilmu pengetahuan harus

mengedepankan prinsip kemanusiaan. Dengan demikian, setiap penemuan

ilmiah atau aplikasi ilmu pengetahuan harus mempertimbangkan dampaknya

terhadap kesejahteraan manusia. Sebagai contoh, dalam bidang kedokteran,

pengembangan teknologi medis harus selalu memperhatikan hak-hak pasien

dan nilai-nilai kemanusiaan.

- Sila

Ketiga: Persatuan Indonesia Ilmu pengetahuan seharusnya dapat

mengakomodasi keberagaman di Indonesia dan berperan sebagai alat

pemersatu bangsa. Ilmu tidak boleh menciptakan atau memperburuk

perpecahan, tetapi justru memperkuat persatuan dengan memberi solusi yang

inklusif dan adil bagi semua golongan.

- Sila

Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam

Permusyawaratan/Perwakilan Dalam pengembangan ilmu pengetahuan,

pengambilan keputusan harus dilakukan melalui musyawarah dan perwakilan,

yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai konsensus. Hal ini

mencerminkan pentingnya demokrasi dalam dunia ilmu pengetahuan, baik

dalam kebijakan publik, penelitian, maupun pengembangan teknologi.

- Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Penerapan nilai keadilan sosial dalam ilmu pengetahuan mengarah pada pemerataan manfaat ilmu bagi seluruh lapisan masyarakat. Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk mengurangi kesenjangan sosial, dan bukan untuk menguntungkan kelompok tertentu saja. Penelitian dan pengembangan teknologi harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Pancasila memberikan beberapa nilai yang menjadi landasan

dalam mengembangkan ilmu pengetahuan:

- Nilai

Kemanusiaan: Ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kesejahteraan

umat manusia. Penerapan nilai kemanusiaan ini penting dalam pengembangan

ilmu kedokteran, bioteknologi, serta ilmu sosial yang berkaitan dengan

kesejahteraan masyarakat.

- Nilai

Keadilan Sosial: Ilmu pengetahuan harus mampu menjawab tantangan

sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagai contoh, dalam

pengembangan teknologi, perlu ada upaya untuk memastikan bahwa teknologi

tersebut dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, tanpa menimbulkan

ketimpangan sosial.

- Nilai

Gotong Royong: Ilmu pengetahuan yang berkembang harus mendorong

terciptanya kerjasama dan kolaborasi antar individu, komunitas, maupun

negara. Penelitian ilmiah sering kali melibatkan banyak pihak, dan

kerjasama menjadi kunci penting dalam menghasilkan solusi yang bermanfaat.

- Studi

Kasus: Penanggulangan Banjir di Jakarta Salah satu contoh penerapan

epistemologi Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat

pada upaya penanggulangan banjir di Jakarta. Banjir yang sering terjadi

di ibu kota Indonesia bukan hanya masalah teknis terkait drainase, tetapi

juga merupakan masalah sosial yang melibatkan berbagai pihak, seperti

masyarakat, pemerintah, dan ilmuwan.

- Studi Kasus: Pengembangan Teknologi Ramah Lingkungan Penerapan nilai-nilai Pancasila juga dapat dilihat dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berorientasi pada keberlanjutan dapat menciptakan solusi yang tidak hanya mendukung kemajuan ekonomi, tetapi juga menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan lingkungan hidup. Misalnya, pengembangan teknologi energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang merusak lingkungan (Sila Kedua dan Kelima).

Selain itu, prinsip musyawarah dan perwakilan (Sila Keempat) dapat dilihat dalam keterlibatan berbagai pihak dalam merumuskan solusi yang tepat. Para ilmuwan, teknokrat, masyarakat, dan pemerintah harus duduk bersama untuk merumuskan solusi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga adil dan merata bagi seluruh warga Jakarta.

KESIMPULAN

Epistemologi Pancasila memberikan landasan yang kokoh bagi

pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, dengan mengintegrasikan nilai-nilai

moral, sosial, dan kebudayaan dalam setiap langkah pengembangan ilmu. Pancasila

mengajarkan bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau

kelompok tertentu, tetapi harus berpihak pada kesejahteraan umat manusia secara

keseluruhan. Melalui pendekatan epistemologi Pancasila, ilmu pengetahuan yang

berkembang di Indonesia dapat menciptakan solusi yang adil, inklusif, dan

berkelanjutan, serta memperkuat karakter bangsa Indonesia.

SARAN

- Integrasi

Pancasila dalam Pendidikan Ilmiah: Pancasila perlu diintegrasikan

lebih dalam dalam kurikulum pendidikan ilmiah di Indonesia, baik di

tingkat dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Hal ini akan membentuk

generasi yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki

kesadaran etika dan sosial yang tinggi.

- Pengembangan

Ilmu Berbasis Nilai Kebangsaan: Peneliti dan ilmuwan di Indonesia

perlu mengembangkan penelitian yang berbasis pada nilai-nilai kebangsaan,

dengan mempertimbangkan kebutuhan dan tantangan lokal. Penelitian yang

dilakukan harus dapat memberikan solusi yang relevan bagi masyarakat Indonesia.

- Kerjasama

dalam Penelitian Interdisipliner: Dalam menghadapi tantangan global

dan lokal, penting untuk mendorong kolaborasi antar disiplin ilmu, antar

institusi, dan antar negara untuk menghasilkan pengetahuan yang lebih

komprehensif dan aplikatif.

DAFTAR PUSTAKA

- MPR

RI. (2009). Pancasila Sebagai Dasar Negara: Sejarah, Makna dan

Penerapannya dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: MPR RI.

- Soekarno,

Ir. (1966). Pancasila: Dasar Filsafat Negara Indonesia. Jakarta:

Bhratara.

- Mardani,

A. (2015). Epistemologi dan Pengembangan Ilmu di Indonesia.

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Nasution,

H. (2004). Filsafat Ilmu dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung:

Mizan.

- Setiawan,

B. (2012). Pancasila dalam Perspektif Ilmu Sosial. Jakarta: Raja

Grafindo.

KUIS 13-2 (11 JULI 2025) SUSULAN

D04,D05,D07,D09,D16,D18,D20,D46,D47

-

Abstrak Pancasila, sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia, telah menjadi landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa ...

-

ABSTRAK Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran fundamental dalam menjalankan kebijakan luar negeri, terutama dalam membentu...

-

Abstrak Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menekankan pentingnya nilai-nilai keadilan sosial sebagai landasan utama dala...